秋 津 富 士

標高 330m

2001年11月10日(土)の記録へ

2011年01月13日(木)の記録へ

2015年12月16日(水)の記録へ

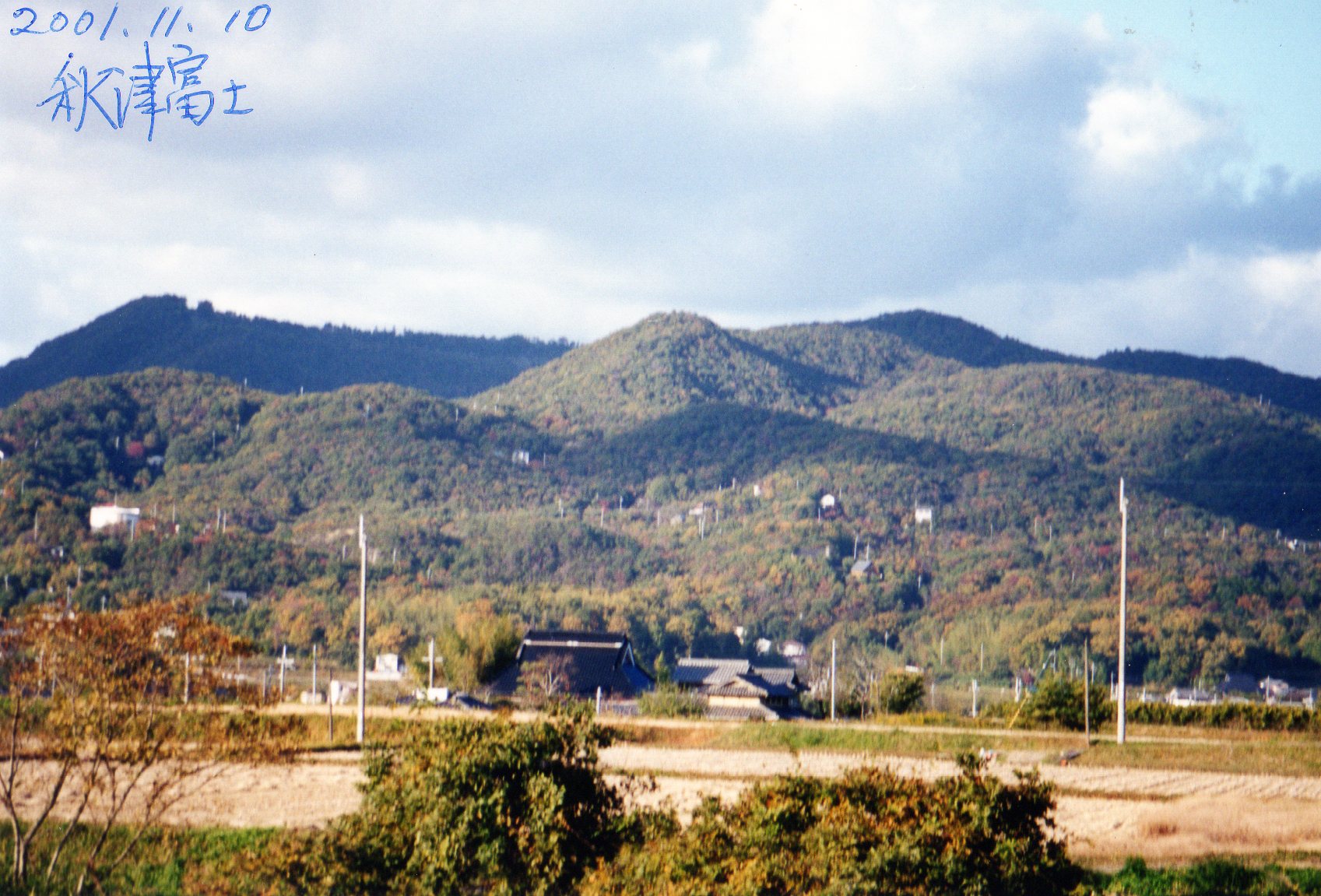

<2001年11月10日(土)>

快晴・微風

新設の「ひょうご東条」というICを降り東条湖方面へのバイパスを行く。

途中「とうじょう」道の駅に寄り道。7分で目指す秋津へ着くのだが途中小高い丘を越える付近で正面に端正な三角錐の山が見えるがこれは無名の山で、「秋津富士」はそれより右手の山並みの一ピークで遠景はそれほど目立たない。

県道75号の黒谷交差点を右折れ2kmくらいで左に目立つ富士型のピークが見えてくるが、これが「秋津富士」で標高は330mである(正式名は無い)。富士の撮影スポットをしばらくあちこち走りながら探す。

とりあえずお気に入りの富士が撮れたところで道を聞くために県道脇の駐在所を訪ねる。

「ご用の方はブザーを押してください」とあるので押しても応答が無い。

壁に付近の地図がはってあるのが見えたのでガラス戸を開け中に入る。

登山口を探してみるも記載は無い。

わかりにくい登山口

秋津富士の南山麓は秋津台別荘地が30年ほど前から分譲されておりポツンポツンと家が見える。聞く人もいないし、手持ちの地形図を頼りに登ろうと別荘地に向い、車を走らせる。

以外と広い山麓は網の目のように簡易舗装の道が続く。

最初東南から登れるだろうと見当をつけうろうろするも見つからない。

今の時季別荘はほとんどが無人みたい。

上へ上へと進むと、最奥の"宿り木"というペンションに準備中のカンバンが出ている。

中に入って忙しそうにお料理を準備中のマスターにお尋ねする。

「私は登ったことは無いが、皆さん西の方から道があり登っていますよ」と聞き、そちらへ向っていると杖を突いた70年配のおばあさんが散歩中。

車を止め、「山頂への道ありますか」と問うと、「古墳を見に来きたんかね」。(秋津富士山頂群集古墳があるが荒廃がすすむ(東条町史)を知っていたので山頂の古墳を知ってるなら道をご存知のはずと思いながら)ハイと答える。

案の定、右へ曲がれ、坂をまっすぐ行けとかもう一つ要領を得ない道順を云われるが半分判らない。

そして「25年ほど前、尼崎で住んでいたが空気が悪くて喘息になり静養のためここへ引っ越した。もう連れ合いは天国へ見送りました。

山頂の古墳の中には畳が敷かれていた。この付近はよく二人で歩き回った」とかお話になる。

やっと見つけた標識

行きつ戻りつしたあげくまた奥へ奥へと車を走らせると六方社秋津ロッジ(ペンション)を見る。

ここで車を止めどうしよう引き返そうかなと思案しつつ、ふと横を見ると草陰に「秋津富士登山口」と書かれた一本の立派な木柱が立っている。

ここだ!!

ザックを肩に草をかき分け山道に入る。

山頂の古墳に興味ある考古学者か、よほどのヒマ人以外ほとんど歩かれないこの山道だろう。

昨日の雨露に足下の雑草が濡れているのとまわりのブッシュがいやな感じであるが、こんな事は承知の上で、ふるさとの富士の頂きを目指して進む。

踏み跡ははっきり付いており尾根を外さなければ迷うことはない。ゆるやかな雑木を主体にした登りであるが時折急な所もあらわれる。

木々で日当たりが悪いせいかあちこちにある露岩は苔で緑っぽい色をしている。

前も後も展望の無い道を行くと一つ目のピーク(多分ここが秋津富士の頂上か?)に着く。

左右に岩が一杯ころがっている。これが崩れかけた古墳なのかと慎重に見るも古墳とは考えにくい。少し下りゆるやかに登って行く。

だんだん傾斜が無い道になるのでこの辺が秋津富士の頂上からの次のピークと考える、

あたりには何も無い、ここからは下りになるし付近の山と比べてみても、ここが373m地点だ。

古墳はどこだ

そこでまわりを探し回るも古墳はついに見つけられなかった。

おかしいな「中に畳の敷いてある石室があった」とおばあさんが言われるが全くその気配が無い。ここ以外にピークはないし、どこかで道を間違えたのか?

間違えるほどの山道でもないので古墳はピークのどこかにあるのだろう、次に登る機会があればどこに古墳があるのか調べてからにしよう。登山口から山頂まで約20分で登ることが出来る。

東条温泉「とどろき荘」

秋津から4km東条川を下ると、数百年前東条川河岸一帯から涌出し、古来足利氏古戦の際、病を癒されたと伝えられている東条温泉がある。登山の後の温泉、まさに"ゆめごこち"の湯である。湧水は無限で、水風呂から打たせ湯、気泡浴、圧注浴、寝湯、ジャグジー浴、全身浴にサウナもある。

たっぷり一時間程くつろぐ。

このあと秋津薬師堂(県文)などを見て家路につく

秋津百石踊り(住吉神社)

「秋津百石踊り」は、長い間雨が降らないとき、東条町住吉神社の境内で奉納される雨乞い神事です。 この踊りが誕生したのは、室町時代から桃山時代の頃といわれ、1976年(昭和51年)に県の重要無形民俗文化財に指定されました。

2011年01月13日(木)快晴 6℃

この時期、めずらしく風は弱い

10年前に訪れた時とは様変わりの展望満点の秋津富士と背後の三等三角点まで足を延ばす。

東条湖は、戦後の国営第1号のコンクリートダムにより、1951年(昭和26年)に作られた人口湖です。湖とその一帯は加東市を代表するレジャースポットとなっています。

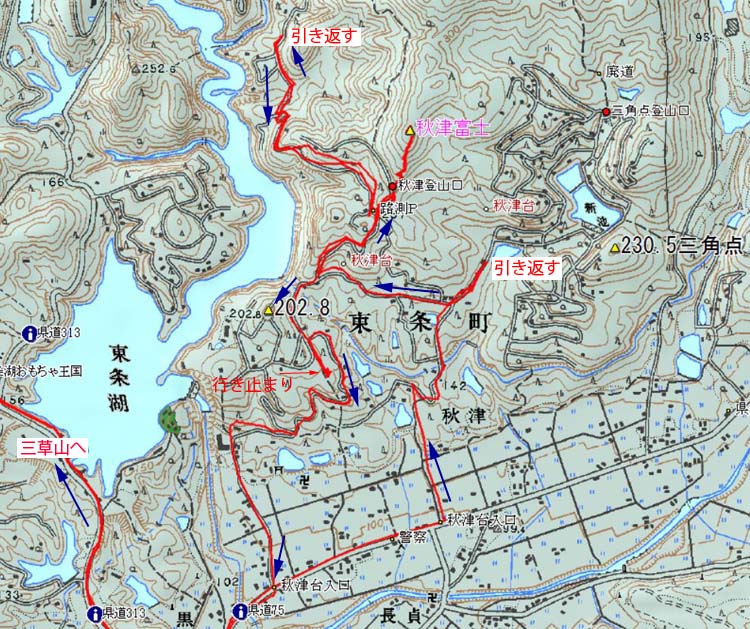

GPS奇跡が分かれている所は道が全く不鮮明

行 程 :

登山口09:25 ~ 秋津富士山頂09:35/10:00 ~ 三角点10:45/50 ~ 秋津富士山頂11:30/40 ~ 登山口11:50

最初におとずれた10年前と様相は全く変わっていました。

山裾には国指定重要文化財の若宮八幡宮本殿があり、湖北にある標高約320mのピークは「秋津富士」と呼ばれています。山頂まで自然と眺望が楽しめる遊歩道が整備されています。

秋津富士の山頂まで広い遊歩道を約10分くらいで登れます。

山頂全体が古墳ですね、10年前は草、笹と灌木で覆われていたのですが、今は刈り払われ見つけられなかった古墳も一目で確認できます。

登山口

現在の登山口 登山口に立つ一本の道標は以前のまま、遊歩道はこんなに広い。(10年前とえらい変わりようです)

10年前の登山口

道中にある大岩

秋津富士自体が古墳

この古墳の入口から潜り込んだ

古墳内部の石室

狭い入口から這って古墳の中へ入ってみました。

10年前、おばあさんにお聞きした通り、畳が敷けるほどの広さの石室があります。

登山口のすぐ隣にも古墳があり、中はかなり広い。

東条湖と周りに別荘が点在、右奥はおもちゃ王国

(旧東条湖ランド遊園地)を展望

北西に白銀の千ヶ峰連山

秋津富士より奥の三角点へ

道はありません、藪こぎ 雪も薄っすらと残っている

楽々遊歩道の秋津富士から一転、ここからは道がありません

笹をかき分け、枯れ木をくぐり抜け、いばらでズボンを切り裂き、けもの道を歩きます。

先日来の雪も日蔭の斜面に残っています、ピークを忠実にたどるのか、先人達がピークを避け巻き道を行ったのか半ば消えた踏み跡を探すのは難しい。

GPSの軌跡を後で振り返り見れば迷った所は良く判りますね。

登山後いつもの温泉へ

今日も登山の疲れをとどろき荘で癒します

2015年12月16日(水)

くもり時々晴れ 15℃ 風よわい

秋津富士は兵庫県加東郡東条町にありますが、2006年3月20日、社町、滝野町、東条町が合併して現在は加東市となっています。

世界に一つ!加東遺産を歩こう! 加東市のホームページより

世界に一つ!加東遺産を歩こう!には、10コースが紹介されています。

その8番目が東条湖と秋津富士です。

登山口は秋津台という別荘地の最上部にありますが何度訪ねてもウロウロしなければならない迷路のような道になっています。今回も道迷いで困りました。車で走りましたが山の上にある別荘地には坂道には道しるべも全然なくてこのようにあっちこっち寄り道です。

登山口から山頂までわずか600m、この冬は暖冬です、今日は15℃もあり汗がシャツ一枚ですがにじんできます。

古墳の秋津富士山頂

東条湖

下山後、次に登る三角錐の三草山(こちらも播磨小富士)が北西に見えます

古墳には鉄のフェンスが取り付けられていました。前回はこの中にもぐりこんだのだが。

立ち寄りました

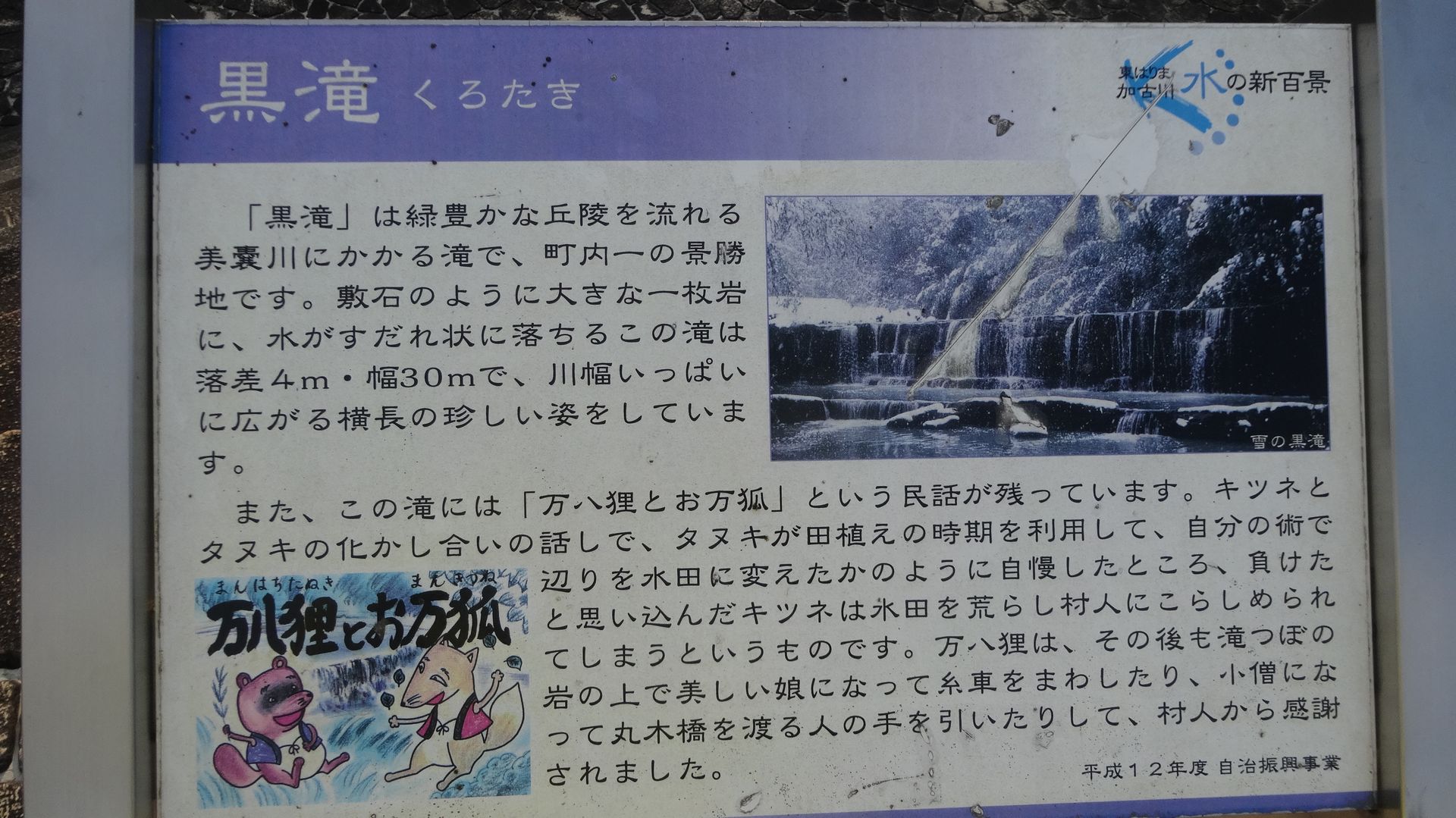

( 三木市吉川町 黒滝 )

ミニミニのナイヤガラ瀧